La vida en suspenso, jornada 41

Jueves 23 de abril

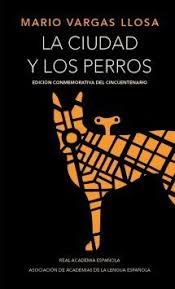

En La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa nos narra la vida en el colegio militar Leoncio Prado, Lima, donde los chicos cursan estudios secundarios y reciben la “mala educación” que marcará el resto de sus vidas. Fue su primera novela, determinante como autor hasta conseguir los premios Nobel, Cervantes o Príncipe de Asturias de las letras, entre otros muchos. Gustos aparte, se trata de un escritor inmenso en nuestra lengua. Y, aunque nada tenga que ver, me viene a la memoria estos días porque son ya varias las jornadas en que al atardecer coincidimos siempre los mismos individuos por las calles: los chuchos, con mayor o menor grado de ansiedad, tirando de la correa por sus dueños; se hace realmente extraño no ver otra población en la ciudad. De manera que hasta el domingo próximo —cuando los niños puedan salir de sus casas brevemente, acompañados por alguno de sus padres—, debemos considerarnos realmente afortunados. Si además como es mi caso, se vive en un barrio junto al mar, la discreta salida con el can se convierte en un regalo diario. El lugar se habita exclusivamente por paseantes y —oh, maravilla—, también por mirlos que buscan afanosamente en los jardines y árboles, pequeños gusanos que llevar a sus nidos: sus trinos enloquecidos son un bálsamo para el espíritu, confinado o no. Si la marea está baja y deja al descubierto las algas, estas se pueblan de correlimos y pirlos que en grupos de cinco o seis van de roca en roca dándose auténticos festines de mosquitos y pequeños crustáceos. Nuestra vecina, la garza —ya pasa aquí el invierno— se sube a alguna de ellas y, con un poco de paciencia, no es extraño verla capturar algún pececillo que engulle en un segundo. Por la costa aparecen ocasionalmente familias de arroaces —como llaman en Galicia al delfín mular— persiguiendo parsimoniosos los bancos de caballa. Tampoco navegan estos días embarcaciones de recreo o profesionales dedicadas a la pesca de la nécora o el choco, entonces los delfines se pegan a la costa tanto como desean: su única limitación es la proximidad del fondo marino. Siempre es milagroso ver su aleta dorsal y su lomo brillante sobre las aguas tranquilas de la ensenada. Mirando absorto el “bicherío” en estos atardeceres aún frescos de final de abril, contemplando los primeros ocasos “japoneses” —merced al color intensamente anaranjado y la perfecta redondez del astro— sobre cabo Home, el tiempo del paseo se escabulle en un suspiro hasta hacerme olvidar qué estoy haciendo allí: todo es silencio, interrumpido por la apacible cadencia de las olas y algún pajarillo que vuelve con urgencia al nido.

Con su ladrido y la mirada puesta en el suelo, Cody reclama mi atención con algún palo que ha encontrado. No dudo en agacharme y lanzárselo, después de todo es él quien aporta esta coartada deliciosa.

En La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa nos narra la vida en el colegio militar Leoncio Prado, Lima, donde los chicos cursan estudios secundarios y reciben la “mala educación” que marcará el resto de sus vidas. Fue su primera novela, determinante como autor hasta conseguir los premios Nobel, Cervantes o Príncipe de Asturias de las letras, entre otros muchos. Gustos aparte, se trata de un escritor inmenso en nuestra lengua. Y, aunque nada tenga que ver, me viene a la memoria estos días porque son ya varias las jornadas en que al atardecer coincidimos siempre los mismos individuos por las calles: los chuchos, con mayor o menor grado de ansiedad, tirando de la correa por sus dueños; se hace realmente extraño no ver otra población en la ciudad. De manera que hasta el domingo próximo —cuando los niños puedan salir de sus casas brevemente, acompañados por alguno de sus padres—, debemos considerarnos realmente afortunados. Si además como es mi caso, se vive en un barrio junto al mar, la discreta salida con el can se convierte en un regalo diario. El lugar se habita exclusivamente por paseantes y —oh, maravilla—, también por mirlos que buscan afanosamente en los jardines y árboles, pequeños gusanos que llevar a sus nidos: sus trinos enloquecidos son un bálsamo para el espíritu, confinado o no. Si la marea está baja y deja al descubierto las algas, estas se pueblan de correlimos y pirlos que en grupos de cinco o seis van de roca en roca dándose auténticos festines de mosquitos y pequeños crustáceos. Nuestra vecina, la garza —ya pasa aquí el invierno— se sube a alguna de ellas y, con un poco de paciencia, no es extraño verla capturar algún pececillo que engulle en un segundo. Por la costa aparecen ocasionalmente familias de arroaces —como llaman en Galicia al delfín mular— persiguiendo parsimoniosos los bancos de caballa. Tampoco navegan estos días embarcaciones de recreo o profesionales dedicadas a la pesca de la nécora o el choco, entonces los delfines se pegan a la costa tanto como desean: su única limitación es la proximidad del fondo marino. Siempre es milagroso ver su aleta dorsal y su lomo brillante sobre las aguas tranquilas de la ensenada. Mirando absorto el “bicherío” en estos atardeceres aún frescos de final de abril, contemplando los primeros ocasos “japoneses” —merced al color intensamente anaranjado y la perfecta redondez del astro— sobre cabo Home, el tiempo del paseo se escabulle en un suspiro hasta hacerme olvidar qué estoy haciendo allí: todo es silencio, interrumpido por la apacible cadencia de las olas y algún pajarillo que vuelve con urgencia al nido.

Con su ladrido y la mirada puesta en el suelo, Cody reclama mi atención con algún palo que ha encontrado. No dudo en agacharme y lanzárselo, después de todo es él quien aporta esta coartada deliciosa.

Comentarios

Publicar un comentario