Las troyanas

Camina escorado hacia el lado derecho. A golpes de cadera se empuja hacia adelante tirando de la otra pierna en un extraño vaivén que a cualquier otro resultaría insoportable. La polio es la culpable. Es bajito, el pecho hundido, la piel blanquecina, bolsas bajo los ojos. De pelo abundante, fuerte y sin canas, dista mucho de ser Aquiles. Pero el rasgo más distintivo de su aspecto es su sonrisa, de continuo en la cara, provoca que lo saluden cada vez que sube o baja las empinadas cuestas de su pueblo. Pedro es de Atienza, (Guadalajara, España).

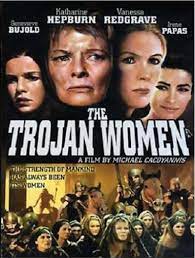

La noche del 11 de septiembre de 2021 se proyecta en su plaza Mayor, Las troyanas, el drama teatral escrito por Eurípides y llevado al cine por el director de origen griego Michael Cacoyanis. Contó con un reparto estelar: Katharine Hepburn como reina Hécuba, Vanessa Redgrave da vida a Andrómaca, Irene Papas se convirtió en la hermosa Helena, y Genevieve Bujold interpretó a Casandra. Menos estelares, aunque igual de dignas, Atienza y sus murallas: ¡Troya! Además de algunas vecinas del pueblo, que actuaron como secundarias en papeles de troyana.

El motivo del pase cinematográfico es el aniversario del rodaje: un verano de hace cincuenta años tuvo lugar el paso de la troupe del cine por esta localidad castellana. Las intérpretes se alojaron en la vecina Sigüenza, a veinticinco kilómetros de “las murallas de Ilión”, excepto La Hepburn, que lo hacía en la casa solariega de un vecino del pueblo. Paseaba en pantalones por sus calles, algo extravagante en la España de 1971 —las crónicas sociales de la época aseguraban que el propietario de estos había sido Spencer Tracy, recién fallecido entonces y amante de la actriz durante años—. A pesar del duelo por la pérdida y la presencia de su propia enfermedad, sus “compañeras atencinas” aseguran que siempre mantuvo la sonrisa fuera del rodaje: “verla actuar ponía los pelos de punta”. Es cierto. En la pantalla parece destilar dolor propio y ajeno, ofrecérselo a su personaje en un desgarro interior que la traspasa; pone al espectador ante el drama de una mujer que la noche anterior es reina, y a la mañana siguiente —caída la ciudad, asesinados todos sus hombres—, se ve sorteada junto a hijas y nuera como botín de guerra entre los generales aqueos. Su nieto es arrojado desde las murallas: los griegos no desean futuros vengadores. Su hija, Casandra, parte veloz en un carro tirado por caballos como esclava y concubina, idéntico destino aguarda al resto. En otro carro, la armadura y armas de Héctor refulgen al sol tras haber sido muerto y desmembrado por Aquiles. Todo es desolación y espanto: el humo y los rescoldos de la batalla, los gritos enloquecidos de las mujeres troyanas. Tan solo Helena, prisionera al cargo de los vencedores, permanece altiva ante el dolor de las demás. A salvo de su venganza, espera ser devuelta a Menelao e implorar, indigna, su clemencia.

Por aquellos días una joven del pueblo sabe por una amiga que Katharina Hepburn desea comprar unas alfombras. En el convento de Santa Ana existe una pequeña fábrica donde se emplean la mitad de las mujeres del lugar, y la actriz decide visitarla una mañana de descanso en el rodaje. Nuestra joven se arregla a la carrera y viste a sus tres hijos con sus mejores ropas para presentarse en la fábrica de la mano de sus pequeños. Ella adora el cine. Al acercarse a la estrella esta, espontánea y familiar, le planta un beso en cada mejilla a uno de ellos. Ese niño es Pedro, el chaval al que La fiera de mi niña, La costilla de Adán o La reina de África besó siendo un crío. Escucho la anécdota y no puedo dejar de volverme hacia la persona que la cuenta; acercarme, recorrer con la mirada su maltrecha anatomía contorsionada sobre una silla de tijera.

Durante la hora que media entre la charla y la proyección tomamos unas tapas y unas cervezas en un bar del pueblo. Sabré que es —era, ¡ay!— profesor de Historia prejubilado. “A mí me gustaba mucho mi trabajo”, asegura. “Pero la pandemia, el trabajo administrativo… en otras condiciones hubiera tirado un par de años”. Hablamos de Educación, del escaso interés de los políticos por las Humanidades, de los tiempos del rodaje, por supuesto; de la actuación de los sublevados fascistas en Atienza, en Sigüenza; de la necesidad de no caer en los mismos errores... Eso solo se consigue con una cosa de la que acaban de separarle: Educación.

El pasado 11 de septiembre de 2021 se cumplieron —también— veinte años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, casi los mismos de la invasión de Irak y, algo más tarde, Afganistán. Tres hechos vergonzosos que han rematado con la caótica retirada de las tropas occidentales de Kabul. Cientos de miles de muertos, pánico entre la población civil femenina ante la llegada inminente de los intolerantes, libertades sesgadas, billones de dólares gastados en armamento, una región devastada con sus gestores en fuga. ¿Resultado?, ninguno. Los norteamericanos se han ido y con ellos el resto de fuerzas aliadas,… de los norteamericanos. Los talibanes y su represión asesina regresan.

Han transcurrido casi treinta siglos de la Guerra de Troya, veintiocho desde que Homero la contase, veinticuatro de la obra de Eurípides. Desde entonces se han sucedido cientos de guerras igual de dolorosas, más devastadoras, causantes del mismo sufrimiento; hoy continúan, inútiles, como si fuésemos incapaces de aprender del pasado. Así, es una pena que hombres como Pedro se vean obligados a abandonar la más provechosa de las batallas en la más eficaz de las guerras: la enseñanza de la Historia. No hay duda, las troyanas de hoy son las mujeres afganas, la diferencia es que la violencia ejercida contra ellas proviene de sus propios hombres, no de los extranjeros. Eso lo hace más doloroso si cabe.

Lo único cierto es que el mundo necesita más Pedros, menos Aquiles.

Comentarios

Publicar un comentario