Reflejos del Prado y mucho más

Enhorabuena.

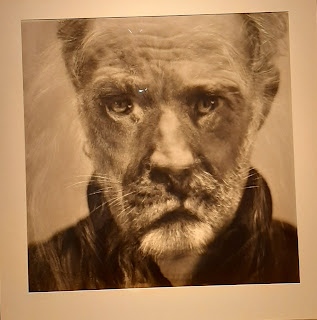

En la sala anexa los galardonados del Premio de Fotografía

ENAIRE 2022, una convocatoria impulsada por el Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana que desde hace varios años trata de promover la

fotografía como medio de vida. Este año han resultado galardonados los autores

Miguel Ángel Tornero, José Guerrero y Soledad Córdoba. Tal vez el planteamiento

resulte anodino o falto de interés cuando aparece escrito, pero, cuando uno se

sitúa ante las composiciones, tanto de premiados como de seleccionados, se da

perfecta cuenta del altísimo nivel de calidad y apuestas diversas – todas

relevantes – que este medio de expresión ha alcanzado en nuestro país. Haciendo

un ejercicio de memoria, y sin ánimo de comparar, el salto generacional en

cuanto a propuestas temáticas, intereses y técnicas empleadas por estos autores,

y los de generaciones como el citado García Alix, están a años luz si pensamos

en los orígenes de todos. Cuando Alberto retrataba ese Madrid que trataba de

dejar atrás la caspa y el olor a sacristía franquistas, se desplazaba al Rastro

o pateaba las calles donde las bandas de rock y los primeros artistas plásticos

comenzaban a descollar, en un Madrid vindicado como castizo, cañí; estos nuevos

fotógrafos recorren el mundo sin complejos y lo retratan desde ópticas osadas,

personalísimas. Mezclan estilos, fraguan realidades diversas, o recurren a composiciones

clásicas reinterpretándolas con desparpajo y personalidad. Cito de memoria la Torre del telégrafo “Codorniz” del autor, Javier

López Benito, donde sobre una colina se alza una construcción abandonada a la

que se llega por un sinuoso camino flanqueado de estructuras anexas. Representa

el pasado de las comunicaciones relegado en favor de dispositivos eléctricos

que hicieron de él un edificio poéticamente moribundo, por mor del talento del

fotógrafo. O el Viaje a Persia (AB Anbar),

Manuel Espaliú Martínez, en que nos descubre, a través de la representación de

diferentes cisternas de agua o “AB Anbar”, el viaje realizado en el siglo XVII

por el extremeño García de Silva y Figueroa por encargo del rey. Fue la primera

persona occidental en reconocer las ruinas de Persépolis –Alejandro Magno

ordenó destruir la ciudad en un gesto que hace flaco honor a su apellido –, en

reconocer los signos cuneiformes como sistema de escritura; como a menudo

ocurre con nuestros viajeros y descubridores, sus hallazgos han pasado desapercibidos

en nuestro país. Pienso en Pedro Páez, Villanueva de las Cebollas (Madrid),

descubridor de las fuentes del Nilo Azul que pretendían atribuirse los

escoceses. O en el soriano fray Tomás de Berlanga, descubridor de las Islas

Galápagos doscientos años antes de que Charles Darwin acertase a pasar por

allí.

Pero, volviendo a la fotografía, sorprenden el primer y segundo premios: un originalísimo collage fotográfico de naturalezas superpuestas, casi caóticas que la composición ordena; y su contrario, un paisaje sin figuras donde, en un pequeño patio pintado en tres colores, se ordena una estricta geometría formada por luces y sombra, sin personajes humanos, o sugeridos tan solo en la mirada del autor y su elección, en las personas que pudieron construir ese espacio.

Pura poesía visual. La fotografía tiene futuro, mucho.

Uniendo reyes y espacios, no es justo olvidar al promotor de este Real Jardín Botánico, el rey Carlos III, quien con su concepción y construcción regaló a la ciudad de Madrid un espacio-bálsamo en el centro de la urbe, hoy contaminada y estridente. Pasear sus caminos de grava, escuchar el rumor de árboles que un día fueron exóticos, las fuentes que refrescan el tórrido ambiente de la tarde madrileña; embriagarse con los aromas de cientos de especies florecidas en este verano sofocante es tan gratificante, después o antes de visitar cualquier exposición, que no podemos más que agradecer a su promotor tan bella idea.

Comentarios

Publicar un comentario