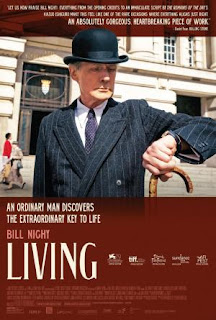

Living

Hacer lo correcto, lo debido, lo que está a nuestro alcance desde el insignificante lugar que ocupamos en el mundo; hacia los demás, para los otros; aquellos por quienes aún podemos realizar algo importante, determinante en sus vidas. Pero llevados del tedio, la desidia o la apatía permanecemos estáticos; abrumados ante una realidad que —consideramos— nos ha sobrepasado hace tiempo. Pasamos a vernos como seres incapacitados para la acción, para cambiar siquiera un ápice de aquello que está en nuestra mano, en la esfera de nuestra responsabilidad. «Bastaría un gramo de coraje, plantar cara a la rutina, sacar un pie de debajo de la manta y exponerlo al frío de la noche, para comprobar que aún sigo vivo», nos decimos. Pero no lo hacemos. Tal vez lo pensemos un día, otro, al siguiente, sin encontrar la fuerza necesaria que nos empuje a llevar a cabo aquello que, a la postre, no resultaría imposible después de todo.

Ocurre entonces algo que viene a sacudirnos: se presenta la

enfermedad. Nos asusta y paraliza aún más que la cotidianidad; pasamos, de

pronto, a ser conscientes de la fragilidad, de nuestra exposición, cada minuto

que pasa, a la vida; por consiguiente, a su desaparición. Entramos en shock. En

pánico más tarde. Tomamos decisiones estúpidas: «Abandona el trabajo, vacía la

cuenta, lárgate lejos; ¡vive cuanto no has vivido hasta ahora!, acumula

experiencias», nos precipitamos. «Después de todo no pasa nada si me roban el

sombrero: compraré uno nuevo, con otro estilo, más acorde a mi nuevo yo …»,

concluimos. Aunque bajo ese sombrero permanezca la misma persona de siempre: igual

de mezquina, cobarde, perezosa, apática, indolentemente cotidiana, pero de

aspecto y modales respetables. Funcionario consciente de relegar a un montón el

terco expediente que regresa a su mesa cada mes: «aquí no hará daño», se

justifica al sepultarlo entre otros similares.

Mas, es preciso que algo aún más impactante que la enfermedad o el

deseo de huida acudan en su ayuda. Será de nuevo la vida. Encarnada en una

personalidad tan arrebatadoramente vital como confusa; la de una joven,

subordinada durante algún tiempo, que llegará para zarandear con fuerza a

nuestro personaje, con más energía aún que su dolencia. Será su presencia, sus

insobornables ganas de vivir, las que socavarán los cimientos de este zombie

—apodo que ella, oportunamente, le asigna—, hasta lograr que despierte y actúe.

De todo esto nos habla Living, la película de un

desconocido —para mí— Oliver Hermanus que llena de emoción la pantalla al

adaptar la obra de Akira Kurosawa, coescrita con Kazuo Ishiguro, Ikuru. El argumento de la obra (como en el poema de Jaime

Gil de Biedma) es el de “un hombre que sabe que va a morir y decide hacer algo

significativo para descubrir que, no sabe cómo hacerlo”. Se apoyará en la joven

compañera de oficina, y esta le infundirá el coraje necesario y la alegría por

la vida que él perdió hace mucho tiempo. Entretanto, conoceremos a una serie de

colegas que parecen dar algún sentido a su existencia; no son más que seres que

viven en su entorno sin aportar un ápice de vida a su vida: su propia familia,

sus compañeros de trabajo, sus jefes … «la patética realidad de un hombre que,

desde que tiene, ocho años, ha querido ser funcionario», le confesará a la

chica.

La ambientación, la fotografía, el magnífico equipo de secundarios,

la excelente banda sonora y un montaje vibrante hacen de esta historia,

falsamente anodina, una pequeña joya contemporánea. Además de mostrarnos la realidad

de una ciudad, Londres, en reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. O la

incapacitante personalidad de los ingleses a la hora de expresar sus

sentimientos, aunque se vean recorridos, como es el caso, por verdaderas tormentas

emocionales. La excusa, un hecho sencillo, decente, desde una posición donde no

abundan: la construcción de un parque infantil en una zona depauperada de la

ciudad. Ese hecho dará sentido a la vida de su protagonista, conseguirá

permanecer en el recuerdo y servirá de ejemplo para sus compañeros (durante

tiempo escaso) y le permitirá descansar en paz.

Este personaje que camina hacia la muerte desde un despacho del

ayuntamiento en un Londres posbélico es, Mr. Williams, encarnado con maestría

por el actor Bill Nighy. Intérprete que hace gala de una contención envidiable

en cada uno de sus trabajos. No hay en ellos la más mínima muestra de

histrionismo o concesión gratuita. Cada gesto, cada frunce de sus labios, su

mirada incisiva, vivaz, sus medias sonrisas —escasísimas— son puestas al

servicio de la emoción que consigue encarnar en cada personaje que crea (aún recuerdo

al atormentado marido que interpreta en Cape Hope).

Living es, en resumen, una forma deliciosa

de enfrentarse a una tarde de invierno al calor de una sala de cine. Aunque los

espectadores sean otros dos chiflados, y la sala huela a humedad. Placer adulto.

Comentarios

Publicar un comentario